1)

| 小樽港を深夜に出航したフェリーは日本海を南下して約1000km離れた舞鶴港を目指します。時間にして20時間、単純計算で時速50km以上の航行速度という事になります。そんな移動速度を感じさせない後部デッキにて右の方の海から登った太陽が左の方の海に沈むまで潮風に吹かれ続けます。 そうするとカエルが天気の変化を皮膚で感じ取るように、潮風の変化で南に向かっている事が直に伝わってきます。年々時が過ぎるのが早くなっているような気がしていましたが、ビールを飲みながら太陽の動きを観察した結果、地球は正確に回っている事が確認できました。 |

2)

| 夜の20時半に舞鶴港到着、本州上陸のテンション(興奮)が尽きるまで旧道旧道と走り繋いで走り続けます。夜半を回る頃、とある町のライトアップされた盆踊り会場が目に止まりました。 深夜の静寂に浮かび上がる踊りやぐら、あまりの美しさに片隅にバイクを止めて写真を撮らせてもらいました。バイクに戻ると心地よい眠気が来て荷物にもたれて転寝していました。 |

3)

| 夜通し走って未明を迎え力尽きる頃トラックドライバー専用の飯屋で飯食って一休みさせてもらいます。 |

4)

| 岡山からフェリーに乗って四国は香川へ、 舞鶴から香川までは陸路約300km+フェリー2時間(宇野〜高松国道フェリー)巨費を投じて日本を狭くする事が良い事なのか?と思うのは旅人のたわごと、 香川と言えばうどんを食わない手は無い、幾つもの町を抜けていくうち、だしの匂いに呼び止められて暖簾をくぐる。500円もあればお腹一杯になるのが嬉しい。 |

5)

| 高知城のそばにある銭湯「城下湯」由緒正しい下町の銭湯です。よさこい踊りを見に行く前に一っ風呂浴びます。 |

6)

| 30円で石鹸を買います、10円が価値を持つ世界 |

7)

| 銭湯の定番、「風呂上りのコーヒー牛乳」 残念な事に昨今瓶入りコーヒー牛乳の無い銭湯も増えています。「コーヒー牛乳」も「牛乳」も「フルーツ牛乳」も「りんごジュース」もすべて同じ瓶、 「リサイクル」等という単語が出現するずっと以前より優秀な再生利用の仕組みがあったはず、 本来日本には「もったいない」という言葉があり物を大切にする文化があったはず、ペットボトルには保証金を課して確実に回収する仕組みを即刻作るべきだと思う、・・・ 等とブツブツ考えながら腰に手をあててゴクゴク飲み干す。 |

8)

| コイン式ドライヤー 20円入れるとで正確に3分間作動します。 中身を見て見たい!きっと小人が入っていて懐中時計を見ながらスイッチを押しているに違いない!「トムとジェリー」を見て育った子供は疑いなくそう思うはず。 |

9)

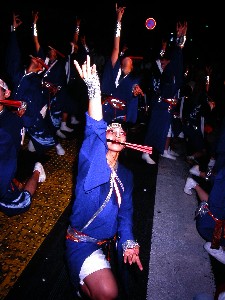

| 高知よさこい祭り、高知市中心部の商店街の活性化のために始められた祭りも、紆余曲折(うよきょくせつ)を経て現在の形に落ち着いたそうです。 「よさこいの時だけ美人が増える」とは地元の男衆の言葉、笑えるけど本当かもしれないと思う。観客が盛り上がると踊り子も盛り上がる、踊り子が盛り上がると観客も盛り上がるのか?卵が先かにわとりが先かの世界 |

10)

| 基本は鳴子踊りの進化形ですが、昨今「賞」ねらいの奇抜な踊りが増えているそうです。 「賞」を狙うためには 1)踊り子の衣装2)踊りの振り付け3)音響機器4)練習等、にかなりお金が掛かるものらしいです。また練習時間もたくさん必要で、会社によってはよさこい参加を禁止している所もあるとの事、 昨今の社会情勢から不参加とする会社も出ているそうで、たまたま居酒屋で隣り合わせた方の会社も今回のよさこいには不参加であったそうで、苦渋の判断だったそうです。 観光客の立場で見る限り、細かな違いは判らずに、単純に生き生きと踊っている姿が伝わってくるチームの踊りは良く見えるし踊り子は輝いて見えます。 |

11)

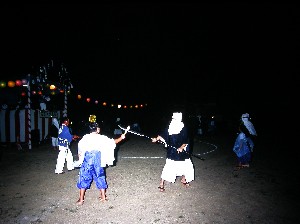

| こちらは徳島の阿波踊り、 高知のよさこいとの物理的違いは「アンプラグド」(電気を使わない楽器を使用する)所です。決定的な歴史の違いはあるものの、根底に流れるものは同じであるような気がします。 |

12)

| 「阿波踊りは色気があるから見に行くんだ」とは屋台で隣り合わせた年配の方の言葉、・・・その言葉に一票! 「木も見て森も見る」のが正しい見方です。1人1人がハツラツとしている連は全体の踊りにも強力なパワーがあります。 阿波踊りには様々なバリエーションが有り、それぞれに見所があって面白いのです。男踊りも女踊りも集団の踊りも、単独の踊りも、鳴り物もそれぞれ違いがあって面白い3年連続で祭りを見てきて、少し見えてきたような気がします。 |

13)

| 徳島市内の日常の夜景です。 |

14)

| 踊るアホゥに見るアホゥ、同じアホなら踊らにゃ損損! かつての抑圧された時代に民衆のエネルギーのはけ口として街角で自然発生的に始まったのが阿波踊りであるという事で阿波踊りのルーツを忠実に継承している連がここです。見ず知らずの者同士が鳴り物に合わせて盛大に盛り上がります。 「連(れん)グループ、チームの事」 |

15)

| こちらは無形文化財の徳島県日和佐町山河内の芸題踊り(げだいおどり)です。 かつての日本、飢饉(ききん)で餓死者が出ていた時代、農村に休息も娯楽も無かった頃、日にちを決めて村ごとに集まり物語を踊りにして披露して楽しんでいたそうな、その物語の題は100以上あったとされています。かつてはどこにでもあった行事が現代に受け継ぐ地域は既に絶滅状態との事です。 |

16)

| 題は「牛若丸と弁慶」 拍子木のリズムで踊りは進んでいきます。いにしえの時代からの伝統を受け継ぐ大切な行事です。 カラオケ大会が含まれたり、カセットテープの音楽が流れるのがやや現代風にアレンジされていますが、他の地域で無くなっている所を見ると、細かな事に拘るより、なにより継承していく事が大事だと思いました。 |